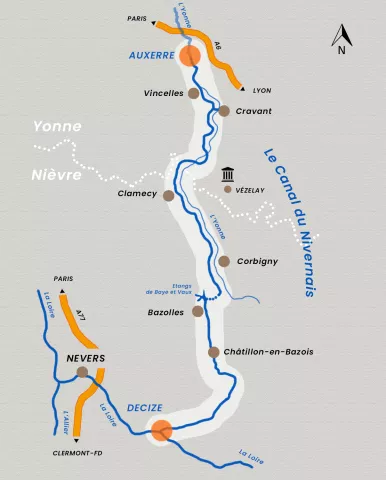

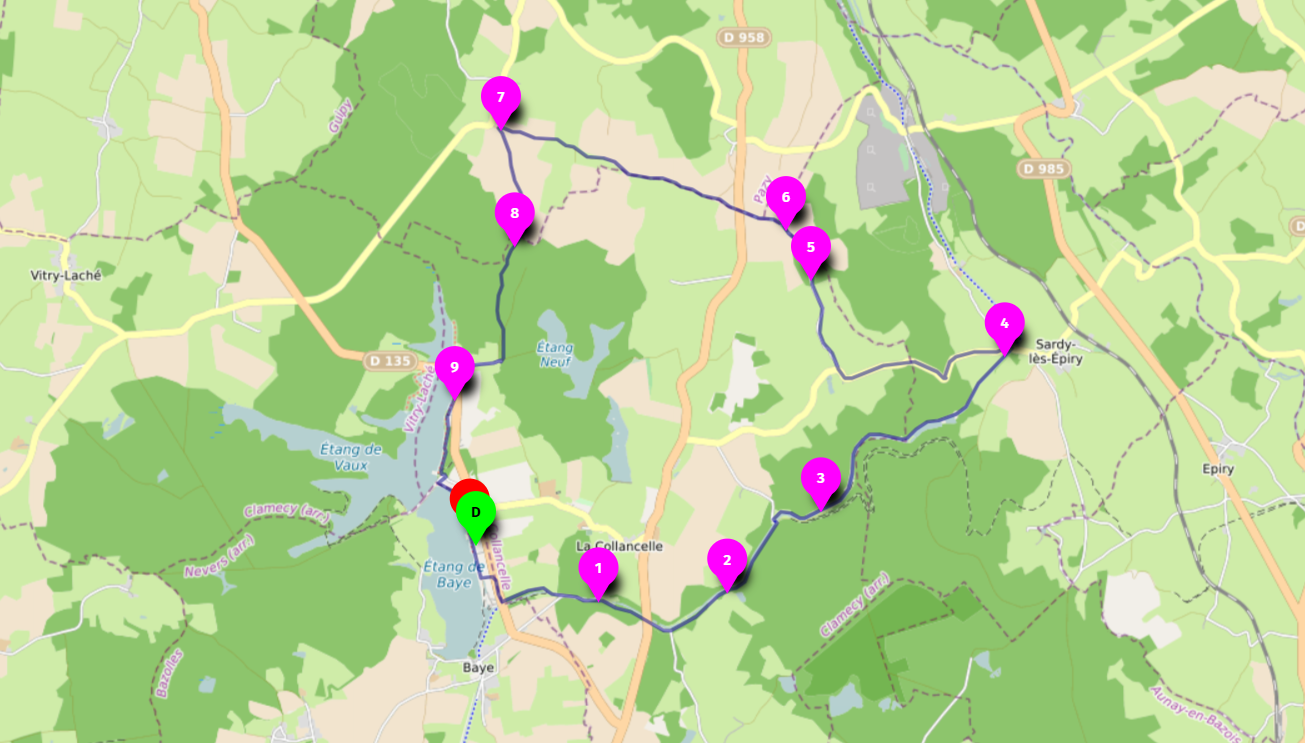

Depuis la base de loisirs Activital, embarquez pour une boucle de 20 km qui vous fera découvrir les trésors cachés à l’est de l’étang de Baye. Ce parcours vous mène jusqu’aux impressionnantes voûtes de la Collancelle, longe l’échelle des 16 écluses, et vous fait pédaler au fil du paisible canal du Nivernais.

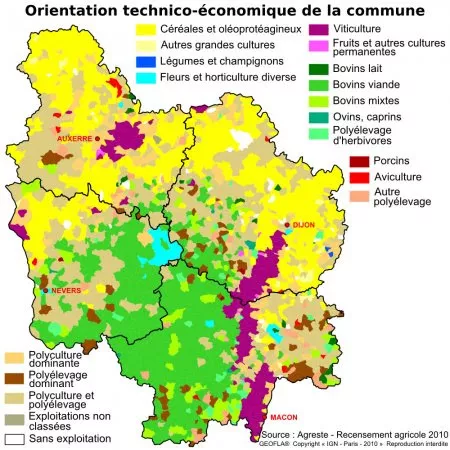

Facile et ouvert à tous, ce circuit se distingue par la diversité de ses paysages : chemins agricoles, sentiers forestiers ou pistes cyclables, chacun y trouve son terrain de jeu préféré. Avec un dénivelé modéré de 240 mètres, un peu de forme est utile, mais rien d’insurmontable pour les amateurs de balades sportives.

C’est la sortie idéale pour allier plaisir du vélo, découverte du patrimoine nivernais, et bol d’air en pleine nature !

- Activité : Parcours VTT

- Distance : 20,24 km

- Durée : 2 h

- Difficulté : Moyenne

- Retour point de depart : Oui

- Dénivelé positif : + 142 m

- Dénivelé négatif : - 142 m

- Point haut : 296 m

- Point bas : 224 m